修行,为什么一定要“拜忏”?

来源:上虞通泽寺

2025-03-11

《观世音菩萨普门品》上说:“若多嗔恚,常念恭敬观世音菩萨,便得离嗔。”

“嗔恚”,是一种脾气;脾气,是烦恼,也是无明。嗔恚好像火似的,所谓“一念嗔心起,百万障门开”。

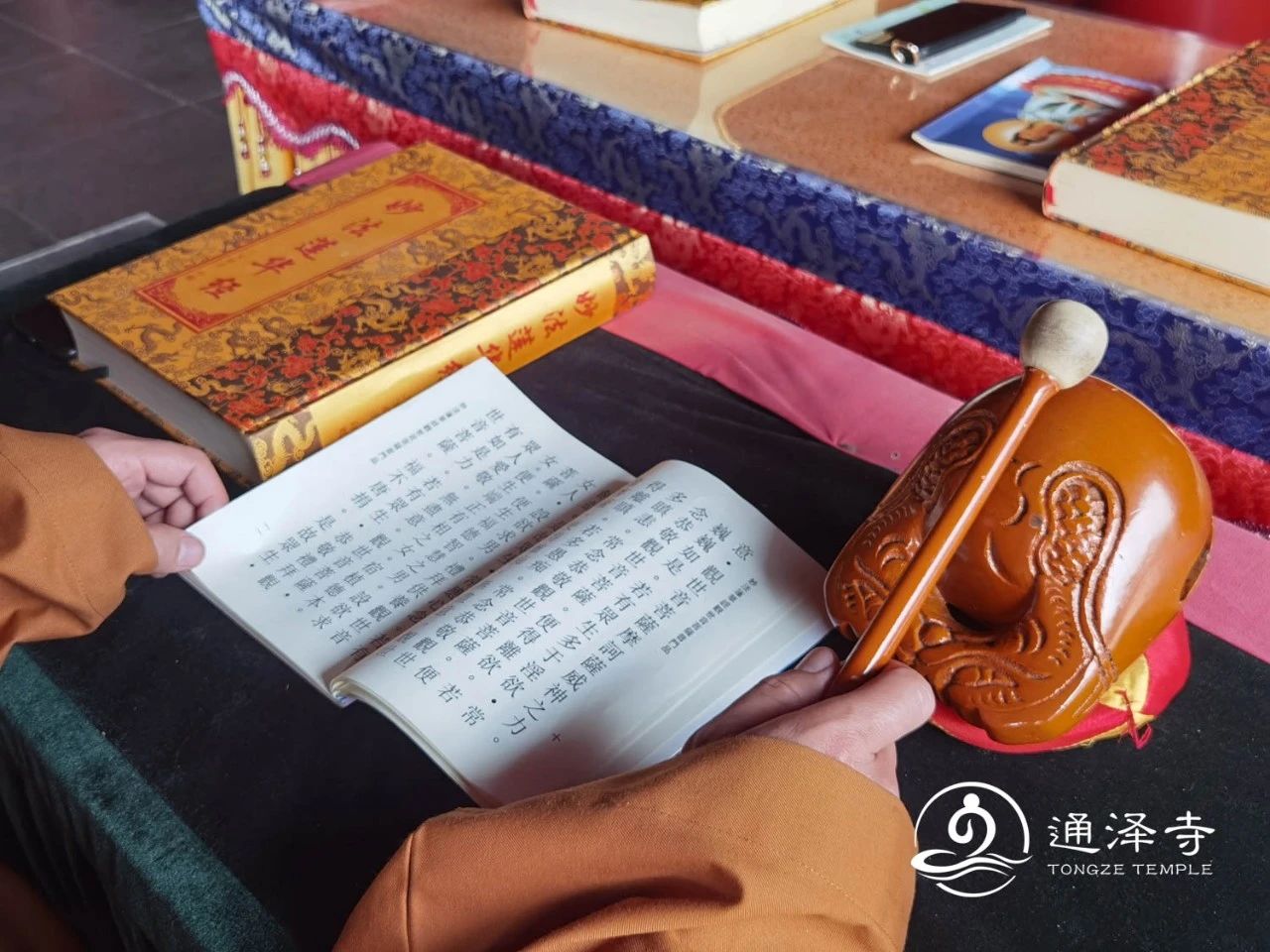

当我们在礼佛过程中,心中的种种妄想杂念,皆是业障的外在显现。忏悔,是清净内心的一种方式。

普贤菩萨十大愿王说:一者礼敬诸佛;二者称赞如来;三者广修供养;四者忏悔业障……表达了忏悔是佛门弟子应当多修多做的,消灾延寿、增福增慧。

佛门之中,各宗各派,无论是禅宗的直指人心见性成佛,还是律宗的严谨持戒等,皆重视礼佛这一基本功夫。通过虔诚拜忏,修行者能够审视自身内心的嗔恚根源,逐渐平息这股破坏性能量,让内心回归平静。

“罪从心起将心忏,心若灭时罪亦亡。心亡罪灭两俱空,是则名为真忏悔。”

佛曾言,我们无始劫以来所积累的业障,若有形相,尽虚空都无法容纳。虽然业障无形,凡夫难以察觉,但其带来的无明却让我们深陷烦恼与痛苦的深渊。

因此,我们迫切需要通过求哀忏悔,祈求佛力的加持。佛的慈悲无边,只要我们以真诚之心去感念,佛必然会回应。

我们向佛忏悔,并非祈求佛给予赦罪,而是寻求佛的证明,坦诚地向佛袒露自己的罪业,并立下坚定决心,不再故意作恶。

拜佛并非简单的肢体动作,而是要以至诚恭敬之心,忏悔无始劫以来所造作的业障。

最初开始拜佛时,身体往往会感觉沉重、吃力。然而,随着拜佛时日的增加,身体变得越来越轻松,内心也愈发安定。

若修行者具备善根,欢喜拜佛,在拜佛过程中,往往能获得身心轻安的奇妙体验,仿佛身心如同在空中轻盈飘荡。这种状态,在佛法的名相中被称为“轻安”,它实际上已经趋近于禅定的美妙意境。

不过,在拜忏过程中,修行者不应刻意追求轻安之相,一旦执着于此,便偏离了拜忏的初衷。正确的做法是,始终保持竭诚尽敬、至诚恭敬的态度,以五体投地之势拜佛,其诚心犹如大山崩塌般坚定。

忏悔首先要深起惭愧心,惭是对自己曾经做过的坏事内心深感不安,自惭形秽;愧则是意识到自己的行为危害到了他人,从而愧对他人。

或者说,惭是对过去错事的深刻认知,而愧是坚定地保证现在与未来不再重蹈覆辙,坚决改正。只有具备了这样的惭愧心,修行者才会积极主动地去忏悔罪业,进而断恶修善。

当我们深入探寻罪业生起的动机后,便要积极行动起来,寻找有效的方法将这一动机彻底消灭,实现如法忏悔。

发露忏悔也是其中关键的一环,发露意味着揭发、暴露。常言道“善欲人见不是真善;恶恐人知,便是大恶。”

所以,一旦我们做错了事,要有足够的勇气和智慧将自己的罪业毫无保留地发露出来,只有做到这一点,才算是真正的真心求忏悔。

浙公网安备33060402001817号

浙公网安备33060402001817号